|

Par ce Signe tu le Reconnaîtras !

L´ AUTOPORTRAIT, MIROIR

DE VANITE

«Les miroirs qui reflètent nos images dans notre dos sont la

seule chose qui nous sépare du monde extérieur »

Betool Khedairi Dialogue du film Le Testament d’Orphée de Jean Cocteau

l'autre est la division d'une ligne

en moyenne et extrême raison.» "Que nul n'entre ici s'il n'est

géomètre ! " Platon

Pour

faire son autoportrait un miroir est nécessaire. Le miroir est symbole de

réflexion. En général l

'autoportrait devient pour l'artiste le reflet de son identité, la prise de

conscience de sa valeur artistique. L'affirmation de la reconnaissance

sociale cède souvent la place à la connaissance de soi : s'auto réaliser

par la peinture autour des états de son " moi ".

|

|

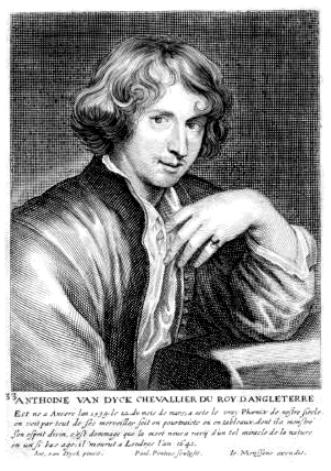

Deux autoportraits de Van Dyck aussi proches dans le temps que

ressemblants…au premier coup d´œil ! 1620 ( en fin d´année ) est l´année de son premier voyage en Angleterre.

Rappelons que Van Dyck, à ses seize ans, était déjà un peintre indépendant dès 1615 ; il était entré en 1618, à la Guilde de Saint-Luc d´Anvers. Il

fut poussé par le comte d´Arundel à visiter les Iles Britanniques. Il est curieux de le voir accoudé au piédestal de cette colonne, une fois plus

timidement que la suivante, mais toujours dans l´angle de la pierre. La

première colonne plus basse, est cassée. Aucun fond n´est visible dans le

premier tableau. La colonne avec la base et le chapiteau symbolise l'arbre de vie, la base

marquant l'enracinement, le chapiteau le feuillage et le fût le tronc. La

colonne, y compris la colonne vertébrale, est le symbole de l'affirmation de

soi. Cette colonne tronquée expresse bien l´état d´âme de l´artiste à son

arrivée au pays anglais. La colonne par elle-même est le symbole des supports de la connaissance,

de la puissance qui assure la victoire et l'immortalité de ses effets. Les

colonnes indiquent des limites et encadrent souvent des portes, le passage

d'un monde à un autre. La colonne, axe du sacré, relie le haut et le bas,

l'humain et le divin. Anthony aurait-il perdu la foi envers le divin ?

C´est fort possible, poursuivons avec cet aspect d´axe qu´est la colonne. Nous avons déjà rencontré cette caverne cosmique à propos des grands

maîtres de la peinture comme Léonard de Vinci et son autoportrait en Vitruve

et chez TENIERS le Jeune, suivons la piste avec le

symbolisme du Nord. Colonne Nord du Temple : les Apprentis siègent sur la colonne du

Nord, côté du Temple ou nulle fenêtre n’est percée. « La pierre

symbolise les progrès que doivent faire les Compagnons. Solide le plus

parfait, il est « la pierre angulaire du Temple immatériel élevé à la

Philosophie » et « l'emblème de l'âme aspirant à monter à sa

source. Pour la tailler, il faut faire usage des outils traditionnels et à

ces instruments figurent à notre esprit les sciences dont la perfection vient

d'en haut » Ragon. La Maçonnerie peut permettre un

travail initiatique sur le plan mental, parce qu’elle a conservé la

transmission spirituelle initiatique et réalisée par des gestes et des

paroles le travail. L'Ouvrier initié réalise « le travail sur la pierre,

sur lui-même et dans l'ensemble des Cosmos ». Le travail initiatique «

s'opère effectivement par l'individu associé intégré à l'ensemble de la

communauté des initiés, puisque... le travail de réalisation spirituelle

maçonnique ne saurait être qu'œuvre collective. D'où aussi, le fait que le nouvel initié, considéré comme

pierre fondamentale de l'édifice futur, est placé à l'angle Nord-Est de la

loge au Rite Écossais en tout cas. Pierre , «en loge,

elle est sur les marches de l'Autel, côté colonne du Midi. La pierre est à la fois une forme de

pierre taillée et une figure géométrique « le cube » qui permet des

spéculations numérologiques. » Boucher. Revenons à nos deux tableaux sur le deuxième on voit bien les arêtes

de la pierre carrée du piédestal

d´ailleurs l´artiste nous les signale avec sa main gauche avant de se

signaler à son tour. Les mains sont plus actives sur cette toile. La colonne qui unit ciel et terre semble

entière. Les habits sont d´un rouge foncé, terrestres, recouverts de la cape

noire. Le noir, qui

symbolise la faute, l’ignorance, mais aussi la Terre, qui est liée à la

deuxième initiation du compagnonnage, à savoir celle qui donne le Compagnon

Fini. La démarche initiatique va du noir au blanc, avec l’obligation pour

celui qui veut suivre cette voie, de connaître, vivre et comprendre les

autres couleurs. Pour un peintre c´est pas mal ! Le paysage apparaît sur

ce second dessin, c´est une aube ou une aurore, enfin on note la course du

soleil. D´abord nous avions un « Morceau d’architecture » qui

n´est que la présentation orale d’un travail, un discours un exposé sur un

sujet Maçonnique. C´est deux tableaux sont deux démarches à suivre pour un

maçon : l´horizontale, monde

matériel pour le premier, la verticale, monde divin pour le second,

symbolisés par les colonnes.

Quatre mois plus tard, il repartit en Flandres, puis en Italie

où il étudia pendant six ans les grands maîtres italiens. Là il reçu le surnom gracieux et flatteur d'Il

pittore cavalieresco. Il fit le

portrait du Cardinal Barberini et celui du Cardinal Guido Bentivoglio. Ce n´est qu´en 1627 qu´il retourne à Anvers. Il s'arrêta

quelques semaines à Aix-en-Provence, où il fit pour son maître, Rubens le

portrait de Peiresc. Il n´en ressortira qu´ en 1632 appelé par le Roi d´Angleterre,

Charles Iº. Celui-ci le fit chevalier

le 5 juillet 1632 et le nomma premier peintre ordinaire de

Sa Majesté en 1633. Voyons son autoportrait que certains datent de 1622, à ce moment il est

en Italie, en pleine étude tout en n´arrêtant pas de travailler. En plein compagnonnage? Pour d´autres, il

aurait été peint en 1618, au moment où il fut reçu à la Académie de Saint

Luc. Cela semble plus logique car l´artiste se représente sur ses toiles

seulement aux grandes occasions de sa vie. Comme cet autoportrait , très

conventionnel qu´il fit en 1615, date qui coïncide avec l´ouverture de son

propre atelier. Sur celui de droite : le visage est le même que sur les deux

portraits antérieurs. Remarquons la chaîne. Cette chaîne qui reviendra dans

un autoportrait plus tardif. Cette chaîne que l´on ne voit pas sur ses

autoportraits avec colonne. Mais qui pourrait être cachée dans le second, par

sa cape noire. Pour faire notre autoportrait il nous faut un miroir. Aujourd´hui nous utiliserions une photo,

c´est à dire une image inversée de nous même. Les autoportraits, pour cette

raison, renvoient, reflètent l´image

de la personne sur la toile, de trois quart. Ce n´est pas le cas sur ces

trois peintures, mais si sur la suivante qui n´est pas datée. Or le miroir, est un symbole figurant dans

le cabinet de réflexion maçon. Ce n´est qu´après avoir vu la Lumière que le nouveau initié est confronté

au miroir. Il doit affronter son image et à ce nomment là il est dépouillé de

tout métaux et donc d´artifice. La chaîne est ici symbolique car à peine

visible et n´est pas un objet de vanité. Le miroir est le début du travail de

l´apprenti, il va devoir aller au-delà des apparences. Le "Miroir" est donc essentiel à la vie maçonnique. Il devient

inutile si la démarche reste purement horizontale, matérialiste et politique.

S’agit-il alors encore vraiment de maçonnerie ?

Encore deux autoportraits qui se ressemblent , exécutés

sûrement avec un petit écart de

temps. Sur celui de droite nous voyons un peintre plus désaligné dans

sa tenue et sa coiffure. Il porte la

chaîne comme sur celui de gauche. Or ce portrait est conventionnel, c´est à

dire que le miroir est mis sur le côté, alors que les deux autres, Van Dyck

nous tourne le dos ! Il nous regarde ! Ce qui est vraiment original

et présente une grande difficulté d´exécution. N´est-ce qu´un exercice ?

Connaissant Anthony on peut franchement en douter. Pourquoi tourner le dos ? Que signifie jeter un regard en

l´arrière ? Une réflexion sur son passé ? Afin d´ illuminer le

présent. Quand on tourne le dos au miroir ce sont les autres qui se

contentent de regarder le reflet. Le reflet est un cliché instantané alors

que l'individu dont le reflet est capté représente une force dynamique. Ici

il rayonne, l´heure de l´introspection est passée.

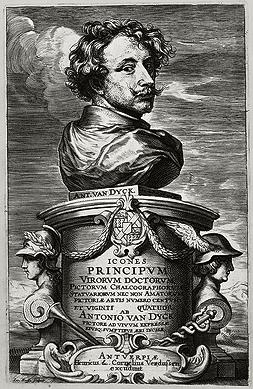

1630 Ce nouveau portrait daté de l´ans 1632 fut ébauché en 1630

déjà il servit à cette gravure « victoire doctrinale de Van Dyck »

d´après Van Dyck, sur ce piédestal. 1632 c´est l´année durant laquelle il fut fait chevalier par

le Roi anglais. Comme l´avait été Rubens bien avant lui. Passons à l´autoportrait suivant qui fut, par son symbolisme

ambigu très admirer par la noblesse lors de la Guerre Civile britannique. Van Dyck en habit rouge, montre un

tournesol tout en jouant avec sa

chaîne. Pour la noblesse, la fleur qui symbolise l´astre de notre

système serait le monarque anglais et sa descendance, puisqu´elle est

accompagnée d´un bourgeon. La chaîne serait celle que le roi remet au peintre

de cours. Au commencement de 1632, Van Dyck est à Londres, attaché à la

maison royale. Il a réalisé son rêve d'ambition. Ses amis dévoués ont

ardemment plaidé pour lui auprès de Charles lº, roi doué d'un

goût très vif pour les arts.

C´est vrai que cette chaîne ressemble plus à un cordon d´or.

Elle est portée par l´épaule droite alors que la précédente, celle aux gros

maillons, l´est toujours du côté gauche. Les

doigts « anglés » de

sa main gauche, main qui reçoit, jouent avec elle tout en signalant son

plexus solaire. Mais l´artiste se donne-t-il au roi ? Ou est-ce un signe

dédicatoire aux Beaux Arts comme le pensa, quelques décades plus tard, John

Evelyn ? La Gauche est la main qui prend, mais ne donne rien. C´est la fleur de la Loyauté puisqu´elle se tourne

incessamment vers le soleil. C´est ainsi qu´il faut le comprendre dans ce tableau de Digby

par Van Dyck daté de 1635. Loyauté envers le souvenir de son épouse pour

laquelle il ressentait une véritable dévotion, ou envers l´église catholique,

religion à laquelle il s´était reconverti après la mort de celle-ci et pour

laquelle il lutera beaucoup dans un monde protestant. Mais le tournesol est aussi symbole de la vision artistique du

monde.

Il a de subtiles qualités, visibles et invisibles, qui justifient

qu'on en fasse l'emblème de la vision artistique du Monde. Cette fleur est

reliée au Nombre d'or d'une manière étonnante. Ce nombre que Kepler

qualifiait de trésor. «La géométrie, disait-il, contient deux grands trésors: l'un

est le théorème de Pythagore; l'autre est la division d'une ligne en moyenne

et extrême raison.»

Le nombre d'or est maintenant souvent désigné par la lettre

φ en l'honneur de l'architecte Phidias qui l'aurait utilisé pour

concevoir le Parthénon. L'intérêt du nombre ne réside pas tant dans ses

propriétés mathématiques que mystiques, elles « concordent

avec les attributs qui appartiennent à Dieu...selon Lucas Pacioli qui rédige un

livre dénommée La divine proportio[], illustré par Léonard de Vinci. Hofmeister et Turing avaient raison, la présence du nombre

d'or dans le monde végétal n'est ni fortuite ni subjective. C´est la

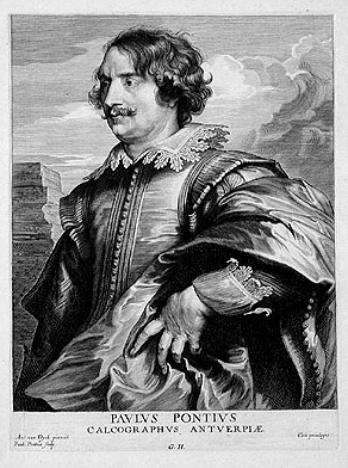

Signature de DIEU ! Paulus Pontius par van Dyck et Vice

et Versa Ce Nombre se retrouve aussi dans les pommes de pins, certains

coquillages et les étoiles à cinq branches, comme sur le blason d´Alet-les-Bains de ma première page. Donc pour en revenir au dernier autoportrait de Van Dyck,

l´artiste se donne à la maîtrise de l´ Art et reçoit une récompense royale.

Ce roi est le GM de la Maçonnerie Ecossaise. Cet autoportrait est bien représentatif

du moment. Pourtant Paulus Pontius pour immortaliser son ami et maître reprend le second tableau

de cette page, en l´inversant, ce qui

est normal pour une gravure, dont le copiste n´utilise point de miroir pour

la reproduire ! et en le

remaniant afin que Van Dyck semble agenouillé sur un prie-Dieu tout en se

signalant avec une main bagué et « anglée ». Mais la droite est

devenue gauche!

Il regarde de côté tout en présentant un travail. Sa main est

« compassée » Si vous lisez le très intéressant travail de Ryan Martin vous verrez l´importance qu´a ce graveur par rapport à

l´Enigme de Rennes-Le-Château

Le portrait et surtout l´autoportrait sont très parlants pour

qui sait…regarder. Nous avons eut les exemples le long de l´Histoire de l´Art

, Vinci sur son Vitruve, Van der Weyden en Joseph sur les Rois Mages, tableau

Clef de l´Aiguille Creuse, Poussin, tous ont été développés sur ce site, mais

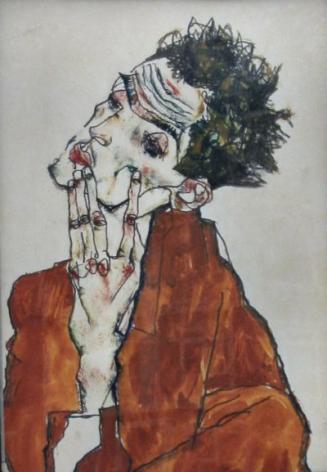

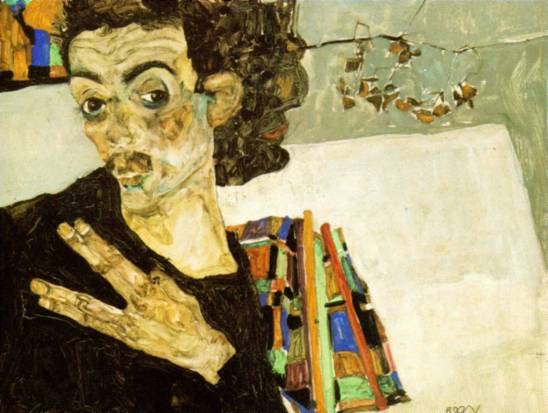

il y en a tant d´autres… Serve ce simple exemple les Autoportraits d´Egon Schiele.

Suivre : Chevalier avec la Main sur la Poitrine ou l´Histoire d´une Signature Faussée ! |